Säurefraß und Papierzerfall – Vom Sterben der Bücher

Der Zahn der Zeit nagt an allem. Auch an Akten, Büchern, Zeichnungen, Urkunden und Zeitungen geht sie nicht spurlos vorüber. Wie gehen wir mit Dokumenten um, die wir eigentlich für die Ewigkeit erhalten möchten? Was bleibt, wenn das Papier vergeht? Ein Blick auf den Papierzerfall in Archiven.

von Joshua Niermann

17. Juli 2025

Journalistische und auftragsorientierte Texte

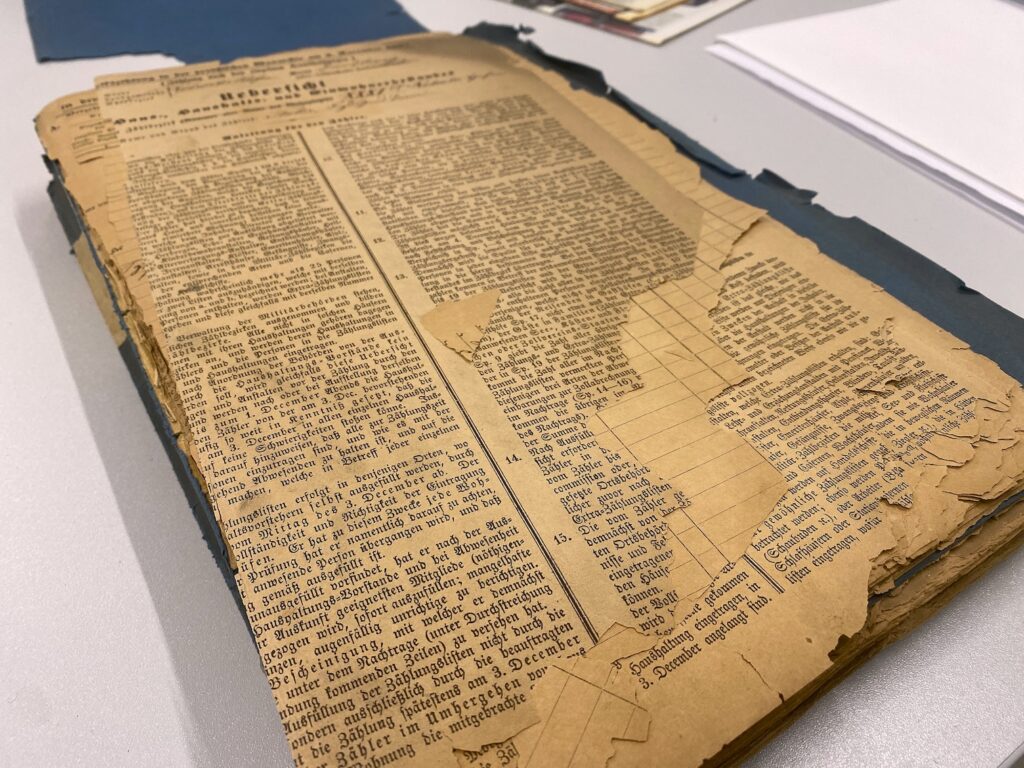

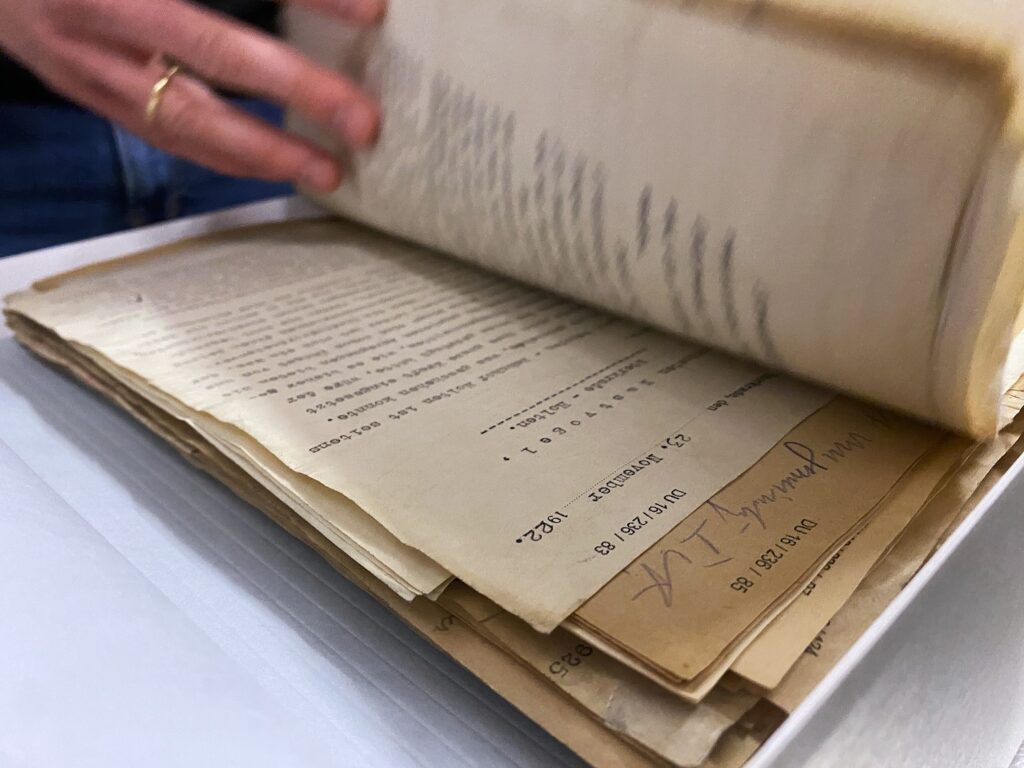

Begutachtung einer Akte des Bestands „Hamborn“. Hier lagert die Geschichte des gleichnamigen Duisburger Stadtteils.

Der Zahn der Zeit nagt an allem. Auch an Akten, Büchern, Zeichnungen, Urkunden und Zeitungen geht sie nicht spurlos vorüber. Wie gehen wir mit Dokumenten um, die wir eigentlich für die Ewigkeit erhalten möchten? Was bleibt, wenn das Papier vergeht? Ein Blick auf den Papierzerfall in Archiven.

10 Uhr morgens am Duisburger Innenhafen. Am Ufer des rheinischen Nebenarms ragt das Stadtarchiv Duisburg empor. Ebendort und ebendann nimmt Institutsleiter Dr. Andreas Pilger eine der Akten aus dem Lagerschrank in die Hand und inspiziert sie. „Das hier ist an den Rändern alles ausgefranst und bricht zur Mitte hin immer weiter ab“, stellt er fest. Eine weitere Beanspruchung des Papiers versucht er möglichst zu vermeiden, also wendet er die Seiten vorsichtig, fährt nur sanft mit dem Finger über die Seiten und legt das mit Bedacht geschlossene Buch anschließend behutsam wieder in den Archivschrank zurück.

Die Brüchigkeit und Vergilbung des Papiers sind auf den sogenannten Säurefraß zurückzuführen, der das Papier langsam, aber sicher von innen heraus zersetzt; was schlussendlich in den Papierzerfall mündet. Die ersten Anzeichen kennt jeder: Beim Durchstöbern alter Bücher auf dem Dachboden der Eltern oder Großeltern, dem Wühlen in öffentlichen Bücherschränken, beim In-die-Hand-nehmen älterer Zeitungen oder Durchschreiten alter Bibliotheksbestände – wir blätterten durch Papierseiten mit gelblich anlaufenden Seitenrändern. Völlig losgelöst vom Inhalt der Lektüre gab uns dieser Anblick das schöne Gefühl ein altes Buch in den Händen zu halten, lässt uns vielleicht automatisch andächtiger und vorsichtiger die einzelnen Seiten umschlagen. Womöglich wunderten wir uns schon einmal über diese Veränderung des Papiers. Aber ein altes Buch zu lesen, das ist und bleibt ein schönes Gefühl.

Was also soll dieser Papierzerfall und Säurefraß sein? Mit dem Papierzerfall durch Säurefraß kann ein chemischer Abbauprozess des Papiers verstanden werden. Die Stoffe des Papiers bauen sich über die Zeit ab und lassen dabei Säuren entstehen. Diese Säuren greifen wiederum andere stoffliche Bestandteile des Papiers an, infolgedessen lässt die Stabilität und Haltbarkeit des gesamten Papiers nach. Nach einiger Zeit sind Stabilität und vor allem Flexibilität der Papierseiten dann so weit reduziert, dass jede Form von Bewegung oder Druck die Seiten unweigerlich beschädigen wird.

Jede Rettung zu spät: Säurefraß hat das Papier spröde und brüchig gemacht.

Nun lässt sich selbst laienhaft allerdings eine interessante Beobachtung machen. Einerseits stellen einige Museen, Bibliotheken und Archive Schriftstücke von vor hunderten Jahren aus. Gut erhaltene Schriftstücke des Mittelalters, geschrieben auf Pergament sind keine unwahrscheinlichen Seltenheiten. Wir bestaunen Urkunden, Chroniken und Gesetze, die vor hunderten Jahren auf Papier oder Pergament geschrieben wurden und heute noch lesbar sind. Andererseits sind Bücher oder Zeitungen vom Anfang des 20. Jahrhunderts, grade mal ein Jahrhundert zurückliegend, für jedwede Beanspruchung unzumutbar stark vom Säurefraß geschädigt und entsprechend unzugänglich. Zustand und Abbauprozess des Papiers unterscheiden sich offensichtlich sehr deutlich.

Um den Säurefraß des Papiers nachvollziehen zu können, hilft ein Blick auf seine chemische Zusammensetzung. Papier besteht aus Cellulose-Ketten. Diese überlagern und überkreuzen sich, dadurch erhält das Papier seine Festigkeit. Der Wechsel des verwendeten Materials hat einen, 1850 noch nicht absehbaren, starken Säurefraß und eine enorm reduzierte Alterungsbeständigkeit zur Folge.

Der entscheidende Veränderungsmoment sei „die industrielle Papierherstellung des 19. Jahrhunderts durch die Verwendung von Holzschliff, die für die Papierherstellung nochmal zu einer stärkeren Massenproduktion geführt hat, die dann auch die Probleme mit sich bringt, die wir mit dem Papier heutzutage haben“, erläutert Pilger. Veränderungen umfassen die Herstellungsverfahren, die Materialgrundlage und die Leimung des Papiers. Um die steigende Nachfrage nach Papier stillen zu können, wird um 1850 herum nach Wegen gesucht, Papier in großem Stil herstellen zu können. Teures Textil als stoffliche Grundlage für Papier kommt aufgrund der hohen Kosten nicht in Betracht. Interessanter und attraktiver ist hier eher die Verwendung von Holz und Holschliff.

Saures Papier. Das Ausmaß einer stillen Bedrohung

Restauratorin Aniela Bez und einige ihrer Pinsel – Werkzeuge zur Instandsetzung gefährdeter Bücher.

Aniela Bez, Restauratorin des Duisburger Stadtarchiv, fasst die Entwicklung der Papierproduktion rückblickend zusammen. Papierzerfall und das Problem des Säurefraß „das ist herstellungsbedingt. Es sind früher Lumpen verwendet worden und da ist der Cellulose-Anteil sehr hoch. Dann wurde der Holzschliff erfunden und dann hat sich der Anteil verändert. Man hat mehr Holzanteil, weniger reine Cellulose; und in dem Holzschliff ist eben auch Lignin vorhanden. Das baut sich über die Jahre ab und es entstehen Säuren. Diese Säuren greifen die Cellulose-Ketten an, man kann es sich vorstellen, dass diese kürzer werden, und dann wird das Papier brüchig“. Papier, dass von diesem Problem betroffen ist, wird deshalb oft auch saures Papier genannt und unglücklicherweise sind die meisten Dokumente zwischen 1850 und 1990 von diesem, dem Papier innewohnenden, Säurefraß betroffen. Ein Zeitraum, in dem die schriftliche Überlieferung von Wissen und Information rasant zunahm und Schriftkultur wichtiger denn je zuvor wurde. Die Schriftgrundlage selbst wurde jedoch kurzlebiger denn je zuvor. Bei schlechtem Papier, wie es beispielsweise in Zeitungen verwendet wird „ist es schon so, dass man Zeitungen von vor hundert Jahren im Prinzip nicht mehr vorlegen kann. Also wenn Leute ganz normal anfangen, darin zu blättern, dann entsteht massiver Schaden“, schätzt Pilger die Lebensdauer des säurehaltigen Papiers ein.

Ein Bewusstsein für die Problematik setzt schließlich in den 1980er, prominent schließlich in den 1990er Jahren ein. „Ab Mitte der 80er Jahre tut sich massiv etwas“, führt Pilger weiter aus. Doch „bis dahin würde ich sagen, hat man diese Papiere erstmal einfach in die Magazine gelegt und sich keine größeren Gedanken darüber gemacht“. Das ergibt eine betroffene Zeitspanne von knapp 150 Jahren und große Mengen von betroffenen Dokumenten, deren Folgen heutzutage so gut es geht anzugehen versucht werden.

Die Situation, in der sich die Archive vor dreißig Jahren nach dieser Erkenntnis wiederfanden, war alles andere als rosig. „Zwischen 70 und 90 Prozent der in den Bibliotheken und Archiven Mitteleuropas verwahrten schriftlichen Dokumentation unseres Wissens, unserer Literatur und unserer Geschichte auf dem Informationsträger Papier stammten aus der Zeit nach der Einführung des gefährdeten säure- und/oder holzschliffhaltigen Maschinenpapiers“ diagnostiziert eine Arbeitsgruppe aus Vertretern des Bundes, der Ländern, diversen Bibliotheken und Archiven im Jahr 1992. Eine riesige Menge an Akten und Archivgut. Ein riesiges Problem, dessen Ausmaße man sieht und dessen Folgen man erahnt. Die Folgen eines frei grassierenden Papierzerfalls würden sich im millionenfachen Verlust papierener Schriften, Akten und Dokumenten äußern. Einem Verlust von Unikaten, kulturellem Erbe, materiellen Informationen und historischer Authentizität.

Originalität versus Digitalität?

Alte Akten sind ungemein wichtig. Sie enthalten in vielerlei Hinsicht Informationen über Geschichte und Kultur. Dabei ist ein Originaldokument mehr als nur sein Inhalt. Verwendetes Material, Handschriften, Kontext der Überlieferung und Inhalt zusammen schaffen ein unverwechselbares Zeitzeugnis. Zwei Beispiele. Würde man die Mona Lisa abfotografieren und anschließend das Original wegwerfen? Das Gemälde würde sich inhaltlich reproduzieren lassen, keine Frage. Schön nah heran gehen, ein gutes Foto knipsen und zack! hätte man eine inhaltliche digitale Kopie. Aber würde in einem solchen Fall nicht ein bedeutendes kulturelles Originalerbe verloren gehen? Ein zweites Beispiel, das die Bedeutung des Originalerhalts verdeutlichen soll. Es tauchen Tagebücher auf, bei denen es heißt, sie seien von Adolf Hitler. Inhaltlich lässt sich das nur sehr bedingt bestätigen oder widerlegen. Es werden Vergleiche des Materials und der Handschrift mit anderen, originalen Dokumenten aus der in Frage kommenden Zeit gezogen. Die Analysen zeigen schließlich: Die Tagebücher können nicht von Adolf Hitler sein. Papier und Tinte unterscheiden sich wesentlich von dem Papier und der Tinte, die zu Hitlers Zeit genutzt wurde. Die Tagebücher sind Fälschungen. In einer Denkschrift der Allianz zur Erhaltung des schriftlichen Kulturguts aus dem Jahr 2009 heißt es dazu auf den Punkt gebracht: „nur der Originalerhalt sichert dauerhaft die Möglichkeit historischer Einordnung und wissenschaftlichen Verstehens“. Auch Andreas Pilger verweist in Fragen des Originalerhalts und Digitalisierung von Dokumenten auf die erwähnten außerinhaltlichen Aspekte. „Es gibt ein paar Dinge, die können Sie nur am Original prüfen“, so Pilger.

Schnelle Scans und Digitalisierung bieten also keinen einfachen Ausweg aus dem drohenden Papierzerfall. Sie können zweifellos eine gute Ergänzung sein. Wenn Dokumente viel eingesehen und beansprucht werden, können digitale Versionen, sogenannte Digitalisate, verwendet werden, während gleichzeitig das Original konserviert, geschont und eventuell restauriert wird. Es bietet eine ergänzende Entlastung, aber eine umfängliche Lösung stellt es nicht dar.

Aktive und passive Maßnahmen. Der zwanglose Zwang der Massenentsäuerung

Was also unternehmen Archive und Bibliotheken, Einrichtungen, die ihre Bestände erhalten müssen, um diesen Originalerhalt und den Papierzerfall gleichzeitig gestemmt zu bekommen? Solche Einrichtungen müssen geschichtlich relevante Dokumente dem Säurefraß zum Trotze aufbewahren. Sie müssen dem Papierzerfall entgegenwirken und den Büchertod aufhalten. Zu diesem Zweck werden verschiedene Maßnahmen der Bestandserhaltung durchgeführt, die sich in aktive und passive Maßnahmen untergliedern lassen. Zu passiven Maßnahmen würden „so etwas wie Lagerungsbedingungen“ zählen, so Restauratorin Bez, „aber man kann auch mit Verpackungsmaterialien passive Konservierung betreiben“. Ganz konkret: Möglichst säurefreie und alterungsbeständige, Verpackungskartons nutzen, die möglichst wenig weiteren Schaden an Dokumenten anrichten.

Säurefreie und alterungsbeständige Archivkartons im Universitätsarchiv Duisburg-Essen.

Den Druck, der auf den Akten lastet, möglichst reduzieren. Das Schriftgut in Räumen mit niedriger Luftfeuchtigkeit und Temperatur aufbewahren und vor direkter Lichteinstrahlung weitestgehend schützen. Die Schriftstücke sollen im Archiv einen 5-Sterne-Hotel Aufenthalt mit Rundumversorgung und allen Annehmlichkeiten des Papierlebens bekommen.

Für viele Stücke wäre dies ohne aktive Maßnahmen jedoch kein langer Aufenthalt mehr. Wenn die Dokumente bedeutsam sind, der Säurefraß am Werk aber noch nicht unrettbar weit fortgeschritten ist und die finanziellen Mittel in der Einrichtung gegeben sind, können Dokumente aktiv angegangen und behandelt werden. Zu den aktiven Maßnahmen gehört die „Massenentsäuerung, das ist eigentlich das, was wir so durchführen, um uns Zeit zu verschaffen und den Verfall ein bisschen aufzuschieben“ zählt Bez auf. Aber auch „einzelne restauratorische Maßnahmen, das wäre eben auch eine Stabilisierung der Papierseiten, das passiert in absoluten Einzelfällen“.

Bei einer Massenentsäuerung geben Archive Teile ihrer Bestände an einen externen Dienstleister. Dieser Dienstleister behandelt dann mit seiner jeweiligen Entsäuerungsmethode die Bestände. Diese Methoden unterscheiden sich in ihrer Vorgehensweise, insbesondere den konkret angewandten chemischen Verfahren. Ob ein Dienstleister nun ein nichtwässriges Flüssigverfahren mit heterogen dispergierten Partikeln oder doch ein homogenes Verfahren auf Lösungsmittelbasis anwendet, ist an dieser Stelle aber absolut unwichtig. Was wichtig ist: Die Entwicklung einer technischen Möglichkeit Bestände im Massenverfahren entsäuern zu können. Einrichtungen müssen sich so nicht mehr Blatt für Blatt im Einzelblattverfahren oder einer restauratorischen Maßnahme vorknöpfen. „In kleinerem Maße konnte jedes Archiv Einzelblatt entsäuern.

Die Restaurationswerkstatt des Stadtarchivs Duisburg. Einzelne Restaurationsmaßnahmen und Einzelblattentsäuerung sind hier hausintern möglich.

Das wäre möglich gewesen. Das ist aber ein Tropfen auf den heißen Stein“, so wieder Pilger. Es brauchte Massenverfahren. Diese sind eine ungeheure finanzielle und effiziente Entlastung, auch des zu betreibenden Aufwands. Durch ein ZFB||2-Verfahren, wie es im Zentrum für Bucherhaltung Leipzig durchgeführt wird, kann die Lebensdauer des Papiers vier- bis fünfmal verlängert werden. Und die vierzigmal teurere Restauration eines Dokuments erscheint nicht als sinnvolle andere Option. „Massenentsäuerung ist somit alternativlos“ heißt es dazu in einem (Zwischen-)Fazit des zentralen Archivs des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Andreas Pilger pflichtet dem bei. „Wir sind schon verpflichtet nach allem Stand der Technik das Papier so zu erhalten und dann bleibt eigentlich nur dieser Weg über Entsäuerung immer wieder an diesen Beständen dranzubleiben“.

Andreas Pilger durchblättert entsäuerte Akten. Teile des Bestands „Hamborn“ wurden über mehrere Jahre hinweg in die Massenentsäuerung gegeben.

Personal und Gelder

Das sagt sich erstmal recht leicht, stellt die einzelnen Einrichtungen allerdings vor große Probleme. Wie werden die immer noch aufwändigen und kostspieligen Verfahren organisiert? „Es ist ein gewaltiger Ressourcen-Aufwand, der den Archiven bevorsteht“, so Pilger. Jedes Verfahren, von der ersten Sichtung und Einschätzung der Akten bis zum Rücktransport nach einer Entsäuerung, jeder Schritt kostet Zeit und Geld. Zeit, die angesichts des Zerfalls knapp wird. Geld, das begrenzt ist und in vielen öffentlichen Einrichtungen wie dem Stadtarchiv Duisburg, von öffentlich-politischen Haushalten abhängt. Die Probleme treten aber auch bereits an viel früherer Stelle auf. Eine Einrichtung wie ein Archiv muss erstmal auf den Säurefraß reagieren können. „Ich glaube, entscheidend ist, ob man Fachpersonal im Haus hat und die Sensibilität da ist“, so der Leiter des Stadtarchivs Andreas Pilger.

Glücklicherweise wurde das Problem auch von politischen Akteuren bereits vor ein paar Jahren erkannt und Programme zur Förderung von Entsäuerungsmaßnahmen ins Leben gerufen. Einrichtungen werden in ihrem Kampf gegen den nimmersatten Säurefraß unterstützt. Länder und Bund stellen Einrichtungen Gelder zur Entsäuerung von Beständen zur Verfügung. Das Land NRW hat dabei schnell reagiert und 2006 die „Landesinitiative Substanzerhalt“ ins Leben gerufen. Gefördert werden Massenentsäuerung, Reinigung, Verpackung und Restaurierungsmaßnahmen. Eine große Hilfe für Einrichtungen. „Dafür sind wir sehr glücklich, dass wir über die Landschaftsverbände Anträge auf Fördermittel stellen können“ erzählt Pilger. Für die Menge dieser Fördermittel des Landes sind Pilger und das Stadtarchiv ebenfalls dankbar. „Je nachdem, so 60 bis 70 Prozent bekommen wir als Zuschuss für diese Blockentsäuerung. Das ist ja schon eine große Summe“.

Auch der Bund ist aktiv. Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) setzte 2017 das Sonderprogramm zur Erhaltung des schriftlichen Kulturguts in Deutschland auf. Für die Bearbeitung der Förderanträge ist die 2011 gegründete Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts, kurz KEK, verantwortlich. Timm Wille ist Mitarbeiter in der KEK. Er beschreibt die Bedeutung der bundesweiten Förderung: „Eine immens hohe Zahl historischer Dokumente in Bibliotheken und Archiven sind betroffen und müssen gesichert werden. Darum nimmt das BKM-Sonderprogramm Verfahren in den Blick, mit denen große Mengen behandelt werden können. Dazu gehören etwa die Massenentsäuerung oder die Verpackung von umfangreichen Beständen“.

Programme wie dieses werden von den Archiven geschätzt. Viele von ihnen bewerben sich um eine Förderung. So viele, dass die Mittel nicht ausreichen, um sie alle zu unterstützen. „Wir waren dieses Jahr erneut deutlich überzeichnet“, so Wille. „Wir könnten also viel mehr fördern, als es grade der Fall ist. Das zeigt ziemlich eindeutig, wie groß der Bedarf in den Einrichtungen ist“.

Die Knappheit der Gelder macht sich auch in den einzelnen Archiven bemerkbar. Reichen die Fördermittel aus, Herr Pilger? „Das reicht natürlich überhaupt nicht aus“, antwortet der Institutsleiter. Der finanzielle Aufwand, selbst mit Unterstützung von Förderprogrammen des Landes und Bundes, ist erheblich. „Es werden auch Eigenmittel verlangt, und wenn man den Hebel groß ansetzen will, dann geht es um große Summen, da sind die Eigenmittel nicht ganz unerheblich. Auch wenn man Landes- und Bundesmittel kombinieren kann, braucht man Eigenmittel“.

„Verpflichtungen ziemlich rigide zu bewerten“

70 bis 90 Prozent der schriftlichen Dokumente in Bibliotheken und Archiven sind von Säurefraß bedroht. In Anbetracht solcher Mengen ist es Pilger wichtig zu sagen „wir werden nie so viel Geld haben, dass man alles behandeln kann“. Es können nicht alle Sachen für immer behalten werden. Vielmehr ist es wie im eigenen Keller oder Dachboden. „Wir müssen auswerten, bewerten und einfach entscheiden, was wichtig ist“.

Bestände des Universitätsarchiv. Wann wird hier bewertet und aussortiert werden müssen?

Genau das zählt Pilger auch als Aufgabe der Archive. „Das ist manchmal hart, aber es muss passieren. Wir können nicht sagen, dass alles, was wir übernehmen, gesichert werden muss, sondern wir haben auch Verpflichtungen ziemlich rigide zu bewerten“.

Der Originalerhalt ist eine Herausforderung im Kampf gegen den Zahn der Zeit. Wissen und Kultur, bedeutsame schriftliche Werke, festgehalten auf Papier, drohen uns zu entgleiten. Vieles wird dem Papierzerfall entgegengehalten und mit Aufwand werden Bestände erhalten. Die Antwort auf die Frage, in welchem Umfang das möglich ist und zukünftig möglich sein wird, wird maßgeblich von politischen Entscheidungsträgern, öffentlichen Geldern und Aufmerksamkeit für die Situation bestimmt. Timm Wille setzt sich in dieser Frage für die Sichtbarkeit der Problematik und Öffentlichkeitswirksamkeit ein. Die Frage, welche der Dokumente wichtig sind und überdauern müssen, wird von Historikern und Archivaren wie Andreas Pilger Tag für Tag ausgehandelt. In den Restaurationswerkstätten und einzelnen, ganz konkreten Maßnahmen bleiben Menschen wie Aniela Bez an den Dokumenten dran und geben alles, diese durch die noch kommenden Jahre zu bringen und für künftige Generationen zu bewahren.

Dr. Andreas Pilger resümiert: „Die Verantwortung ist da, dass wir uns bestmöglich darum kümmern“.

Dr. Andreas Pilger. „Was man von uns erwarten kann: Der Anspruch, dass wir professionell agieren, dass wir wissen was möglich ist.“.

Das Copyright der Bilder liegt bei dem Autor.