Über Organe aus Plastik und Insulin aus dem Reagenzglas

Die Diagnosen von Diabetes nehmen in Deutschland immer mehr zu – Mit den steigenden Zahlen werden die Hilfsmittel aber auch immer besser

Entscheidungen, Entscheidungen und noch mehr Entscheidungen. Wir treffen sie jeden Tag. Bus oder Auto? Hemd oder T-Shirt? Beim Diabetiker sehen einige Entscheidungen jedoch ganz anders aus: Wie viele Kohlenhydrate hat mein Essen? Wie viel Insulin brauche ich dann? Mein Blutzucker ist gerade etwas niedriger. Sollte ich vielleicht noch eine Kleinigkeit essen? Sonst bekomme ich gleich während der wichtigen Präsentation eventuell eine Unterzuckerung und kann nicht mehr richtig denken…

Die Wenigsten müssen Entscheidungen treffen, die damit zu tun haben, den Blutzucker im Zielbereich zu halten.

von Alena Vieten

19. Juni 2025

Journalistische und auftragsorientierte Texte

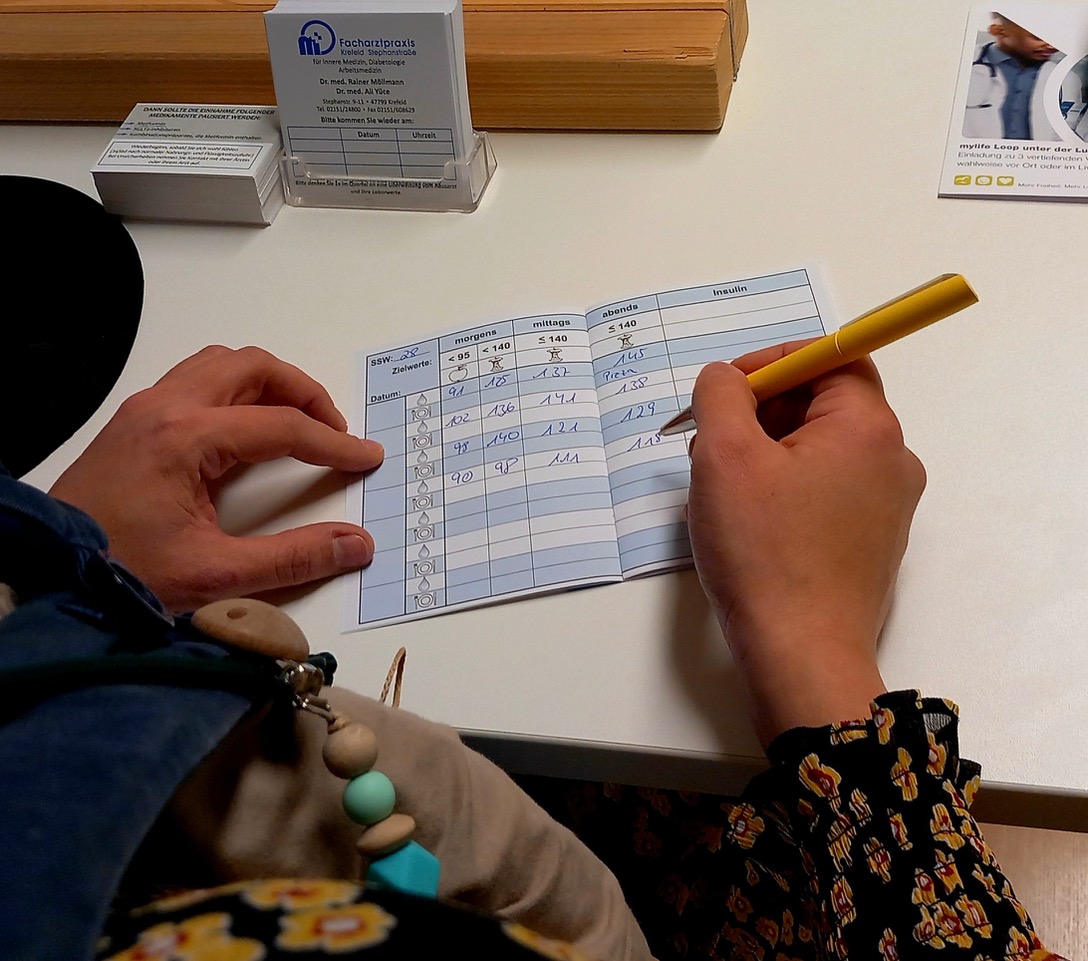

Kirstin Heimes bei der „Kontrolle“ eines Blutzuckertagebuchs.

Bei den meisten Menschen passiert das von allein. Die Bauchspeicheldrüse übernimmt diese Aufgabe. Ungefähr 11 Millionen Menschen in Deutschland geht es jedoch anders. Sie sind an Diabetes erkrankt. 90 bis 95 Prozent an Diabetes Typ II und die restlichen an Diabetes Typ I. 180 bewusste und unbewusste Entscheidungen sind das für Diabetiker. Zusätzlich 40 Faktoren, die den Blutzucker beeinflussen können, kommen dazu.

Der Diabetes Typ II wird meist bei erwachsenen Personen festgestellt – in den vergangenen Jahren sind jedoch auch immer mehr jüngere Menschen daran erkrankt. Ursache? Vererbung und Übergewicht.

Diabetes Typ I dagegen wird überwiegend bei Kindern und jungen Erwachsenen diagnostiziert und es handelt sich hierbei um eine Autoimmunerkrankung. Bedeutet: Das eigene Immunsystem ist für die Zerstörung der insulinproduzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse verantwortlich. Überraschenderweise sind bis heute die Ursachen noch nicht ganz klar. „Man spricht von Umwelteinflüssen, man spricht von Stressfaktoren, man spricht auch von der Genetik. Erbrisiko ist sehr gering bei Typ I im Vergleich zu Typ II Diabetes“, erklärt Kirstin Heimes. Sie ist seit 2016 Diabetesberaterin und Insulinpumpentrainerin in der Diabetes-Schwerpunktpraxis Möllmann in Krefeld.

Diabetesberaterin und Pumpentrainerin Kirstin Heimes.

Doch nicht aus Zucker gemacht

Aber fangen wir doch mal ganz vorne bei der Forschung an – und das wortwörtlich. Vor der tatsächlichen Diabetes-Diagnose. Was kann denn erforscht werden, was noch gar nicht da ist? Früherkennung von Diabetes Typ I ist tatsächlich eine Option. Und da Diabetes Typ I als häufigste Stoffwechselerkrankung bei Kindern und Jugendlichen gilt, ist es eine sehr willkommene Option. Und diese Option schafft die Fr1da-Studie in Bayern. „Man weiß, es gibt ein Gen, das verändert sein muss. Derjenige kann einen Typ I kriegen, aber man kann genauso keinen Typ I entwickeln. Jeder Typ I Diabetiker hat dieses Gen verändert“ erläutert Heimes.

Das Vorgehen dieser Studien ist relativ einfach: Es findet eine Früherkennungsuntersuchung bei Kindern statt, die ein hohes Risiko für die Entwicklung von Diabetes Typ I aufweisen. Das Risiko kann das gerade genannte Gen sein, plus gewisse Umweltfaktoren, die die Entwicklung begünstigen können. Über 75.000 Kinder im Alter zwischen 2 und 5 Jahren wurden seit 2015 getestet. Schulungen und Vorsorgeprogramme für die betroffenen Familien stehen als nächstes auf der Liste. Entwickelt sich der Diabetes dann tatsächlich, sind die Betroffenen bestens gewappnet. Die schwerwiegenden Stoffwechselentgleisungen, die die meisten Typ-I-Diabetiker vor ihrer Diagnose mitmachen, werden verhindert.

Nicht schlecht. Das sagen auch die Bewertungen dieser Studien. Die meisten Eltern – 84 Prozent – waren ziemlich zufrieden mit dem Früherkennungsprogramm. Und das muss man erstmal schaffen. Besonders wenn man bedenkt, dass 30 Prozent der Eltern die Studie abgelehnt haben, weil ihr Kind zuvor schlechte Erfahrungen mit Blutabnahmen gemacht hat. Da gab es sicherlich ein böses Erwachen, als sich der Diabetes Typ I später doch noch beim Kind manifestiert hat und sowohl Eltern als auch Kind nun vollkommen unvorbereitet sind. Jetzt ist die Blutabnahme leider unumgänglich.

Vielleicht wird in der Zukunft dann auch klarer, welche Faktoren – abgesehen von dem veränderten Gen – die Entwicklung von Typ I auslösen. Denn keiner hat sicherlich Lust, die nächsten Wochen im Krankenhaus zu verbringen, weil man einen zu hohen Blutzucker hat und wortwörtlich aus Zucker gemacht ist.

Technologie, die den Alltag versüßt

Bei der Behandlung von Diabetes Typ II reichen meist eine Ernährungsumstellung, Gewichtsabnahme oder auch blutzuckersenkende Medikamente aus. Nur ein kleiner Teil der Typ-II-Diabetiker wird mit Insulin therapiert. Bei den Typ-I-Diabetikern sieht die Geschichte anders aus. Sie müssen sich lebenslang und mehrfach täglich Insulin zuführen, um ihren Blutzucker im Griff zu haben. Besonders bei ihnen kommen spezielle Hilfsmittel zum Einsatz, die die Therapie erleichtern sollen.

Allgemein bekannt sind die Insulinspritze und das Blutzuckermessgerät mit Teststreifen.

Spritzen mit Insulinpen in den Bauch.

Schrank mit verschiedenen Blutzuckermessgeräten.

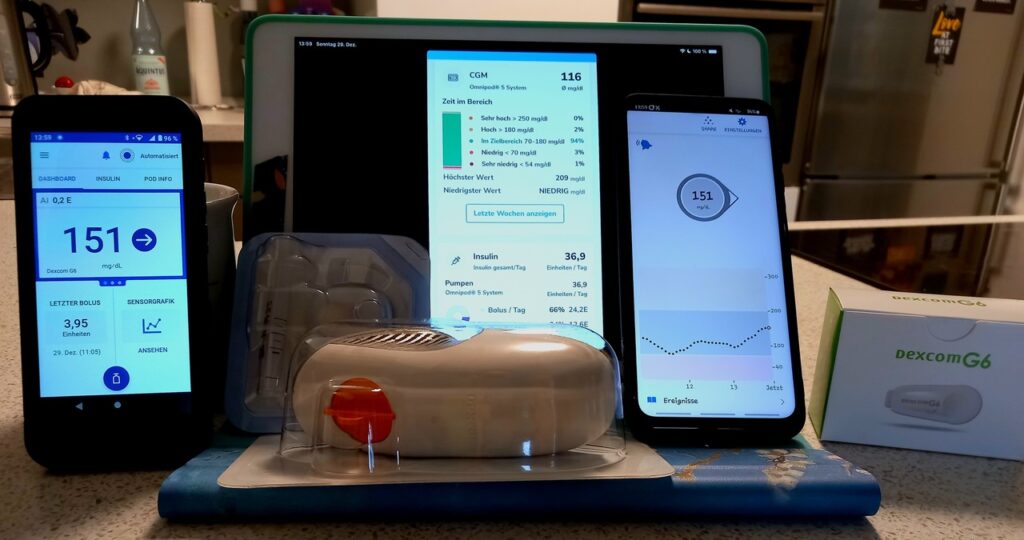

Glücklicherweise wird die Technik der Hilfsmittel immer besser. Es ist also nicht bei der Spritze und dem Blutzuckermessgerät geblieben. Heute gibt es Insulinpumpen – so gesehen Organe aus Plastik –, die das Insulin dosieren, und Sensoren, die den Gewebezucker selbstständig messen. Von den 372.000 Typ-I-Diabetikern tragen ungefähr 100.000 von ihnen diese künstlichen Bauchspeicheldrüsen und fast 80 Prozent von ihnen einen Sensor.

Heimes berichtet, dass es derzeit sowohl Pumpen mit als auch ohne Schlauch gibt und auch Pumpen, die mit einem Sensor gekoppelt werden können.

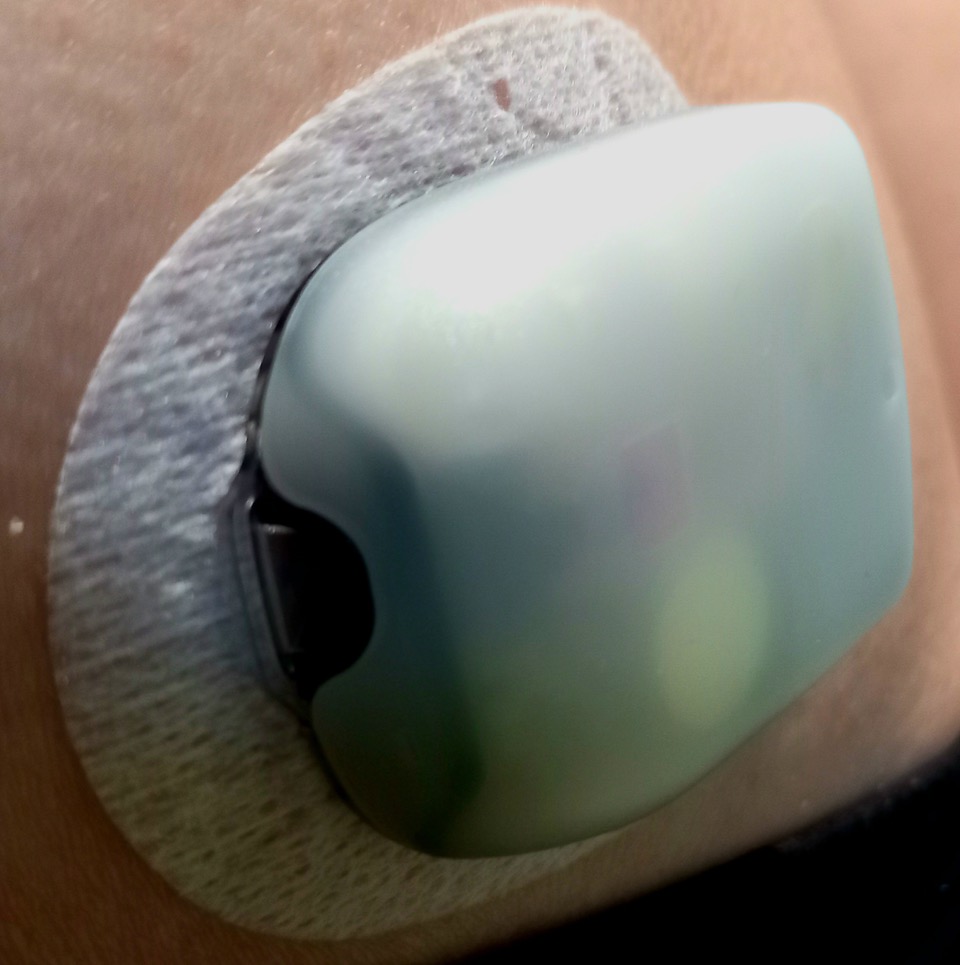

Schlauchlose Insulinpumpe am Bauch.

Schlau – denn so wird die Insulindosis durchgehend an den Blutzuckerwert angepasst. Diese Sensoren nennen sich CGM-Systeme. CGM steht für Continuous Glucose Monitoring, heißt: der Blutzucker beziehungsweise der Gewebezucker wird durchgehend gemessen.

CGM-Sensor am Oberarm.

Ständiges, lästiges Fingerstechen adé.

So vorteilhaft und innovativ die Kopplung von den sogenannten Hybrid-Closed-Loop-Pumpen und Sensor ist: „Das größte Problem tatsächlich ist, dass das Insulin, was jetzt hergestellt wird, aktuell – nie will ich nicht sagen – einfach nicht so schnell ist wie das körpereigene.“

Kühlschrank mit verschiedenen Insulinen.

Eine vollautomatische Closed-Loop-Pumpe gibt es zurzeit noch nicht. Die Pumpe kann leider nicht automatisch erkennen, was man isst.

Aber die Forschung gibt nicht auf. Man arbeitet daran, ein Pumpensystem herzustellen, das sowohl die Insulindosis an den aktuellen Blutzucker anpasst als auch Glucose abgibt, wenn der Blutzucker zu niedrig ist. Aktuell müssen sich die Pumpenträger noch damit abfinden, selbst Zucker bei einer Unterzuckerung zu sich zu nehmen. Auch die Eingabe der Kohlenhydratmenge des Essens in das Pumpengerät ist noch erforderlich.

Ob und wann eine Pumpe das zukünftig übernehmen kann, steht noch in den Sternen. Und da wir uns in Deutschland befinden, ist die Verschlüsselung der Sterne besonders kompliziert. Die Systeme müssen einwandfrei funktionieren, sonst schaffen sie es hier nicht auf den Markt. Das bestätigt auch Kirstin Heimes: „Eine solche Sicherheit muss es geben, nicht nur dass der Sensor und die Pumpe allein gut funktionieren müssen, auch die Kopplung muss gut funktionieren. Und bis das wirklich auf dem Markt ist, das kann dauern.“

Bis dann jeder auch seinen idealen Sensor und seine optimale Insulinpumpe zusammen nutzen darf, dauert es wohl ebenfalls noch etwas. Denn nicht jeder Sensor ist mit jeder Pumpe koppelbar. Oder es wurde einfach noch nicht von den Firmen getestet. Nicht nur die Forschungsfortschritte sind relevant, „beide Firmen müssen einverstanden sein. Gehen wir eine Kooperation ein? Lohnt sich das? Da ist auch immer ein finanzieller Aspekt hinter“, erklärt Heimes. Geld regiert die Welt. Leider auch die Welt der Medizin.

Fehlgeschlagene futuristische Visionen

Gute Idee, problematische Umsetzung. Man kennt es. Noch. Ein anderes CGM-System soll 180 Tage halten. Sehr viel länger als die herkömmlichen 10 bis 14 Tage der anderen Sensoren. Das Problem hierbei: Dieser Sensor benötigt eine Kapsel, die unter die Haut gesetzt wird. Bedeutet: Jedes Mal eine OP und potenzielle Hautallergien durch die lange Tragezeit. Heimes merkt an, dass diese Kapsel im Körper auch schon verloren gegangen ist. Keine schöne Vorstellung. Aus der fehlgeschlagenen futuristischen Vision könnte in der Zukunft eine bessere, fantastische futuristische Vision werden. Oder kurz gesagt: „Dieser Forschungsansatz ist da und dann wird weiter geforscht.“

Ähnlich sieht es bei der Transplantation einer echten Bauchspeicheldrüse aus. Gute Idee? Definitiv nicht. Bis nach der Operation würde man nicht wissen, ob das eigene Immunsystem auch diese fremde Bauchspeicheldrüse wieder selbst angreifen und zerstören würde. Selbst wenn das nicht der Fall wäre, Medikamente um weiteres Abstoßen des fremden Organs zu verhindern, müsste man trotzdem nehmen. Nebenwirkungen inklusive.

Ein neuer Forschungsansatz versucht nicht gleich das komplette Organ zu ersetzen, sondern nur die insulinproduzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse: die Beta-Zellen. „Es wurde versucht, Beta-Zellen zu reaktivieren – erstmal im Reagenzglas – um die dann tatsächlich wieder beim Patienten einzusetzen.“ Aber auch hier warnt Heimes davor, dass die Gefahr besteht, dass das eigene Immunsystem die neuen Beta-Zellen wieder zerstört: „Hält das ein Jahr? Hält das 20 Jahre? Ob das langfristig gut ist, besser ist, möglich ist, da sind die noch bei.“ Auch hier gilt: innovativer und vielversprechender Forschungsansatz. Die Impulse für die Zukunft sind zumindest schon einmal geliefert.

Unterstützung auf Knopfdruck

Aber wie sieht es denn bei den Patienten aus? Sie sind ja schließlich diejenigen, die diese Hilfsmittel alltäglich nutzen. „Es ist ganz klar so, dass CGM-Systeme schon deutlich helfen“ findet Kirstin Heimes. Die Systeme sind nicht nur für die Patienten eine Erleichterung, sondern auch für die Diabetesberater:innen. Nicht jeder Patient hat Lust, sich alle zwei bis drei Stunden in den Finger stechen zu müssen, um den Blutzucker ermitteln zu können. Die einen Sensoren liefern kontinuierlich alle fünf Minuten neue Werte und andere Sensoren sogar jede Minute. Damit können die Berater:innen ebenfalls besser arbeiten und die Patienten besser unterstützen.

Auch bei der Ernährung besteht durch die Sensoren ein immenser Lernfaktor. Welches Nahrungsmittel lässt den Blutzucker wie ansteigen? Veränderungen, die vorher nicht sichtbar waren, werden jetzt sichtbar. „Bis heute sage ich bei jeder CGM-Einweisung: keine Angst haben vor Ihren Anstiegen nach dem Essen. Das kennen sie nicht.“

„Ich habe mich für den Sensor entschieden, zuerst auf die Empfehlung des Arztes hin, und dann habe ich aber auch selbst festgestellt, dass das eigentlich ziemlich sinnvoll ist und deutlich einfacher“, bestätigt Luisa Vieten. Bei ihr wurde im Alter von elf Jahren ein Diabetes Typ I diagnostiziert. Elf Jahre ist das nun her. Den Sensor nutzt sie aber erst seit drei Jahren.

Anfängliche Zurückhaltung und Misstrauen gegenüber der neuen Technik sind die Gründe für den relativ späten Umstieg auf die neueren technischen Hilfsmittel. Vieten beschreibt nun jedoch eine extreme Erleichterung im Alltag durch den Sensor. Das blutige Blutzuckermessen von Hand nennt sie eine bloße Momentaufnahme. Die kontinuierlichen Messungen durch den Sensor sind deutlich hilfreicher, da sie auch Trends wie „Blutzucker steigt gerade an“ oder „Blutzucker sinkt gerade“ erkennen können.

Diabetiker Technologie.

Heutige Sensoren können außerdem mit einer App verbunden werden, sodass die Blutzuckerwerte direkt an das Smartphone geschickt werden. Ein zusätzliches Empfängergerät ist nur noch in Ausnahmefällen nötig.

Die Insulinpumpe betrachtete Vieten anfänglich ebenfalls mit viel Misstrauen. Auch diese probiert sie nur durch die ausdrückliche Empfehlung des Arztes aus. Der Zweifel ließ aber schnell nach und „im Nachhinein ist mir selbst aufgefallen, dass ich mich in der Uni oder auch früher in der Schule immer geweigert habe zu spritzen, weil ich Angst vor der Reaktion der Anderen hatte“. Vieten beschreibt die automatisch gesteuerte Pumpe als extrem entlastend. Sie muss nicht ständig auf ihren Blutzucker achten, weil die Pumpe einen Großteil der Anpassung von alleine übernimmt. „Das ist wie Spritzen auf Knopfdruck.“

Auch der Fakt, dass die neue Generation der Insulinpumpen ohne Schlauch – oder besser gesagt: mit einem extrem kurzen Schlauch – funktioniert und direkt mit einem Klebepflaster am Körper befestigt wird, beschreibt Vieten als einen immensen Vorteil. „Die Angst ist weg, dass ich mir den Schlauch eventuell abreiße.“ Die langen Schläuche und die Pumpe, die irgendwo an der Kleidung befestigt werden musste, waren einige der Faktoren, die dazu geführt haben, dass sie eine Pumpe nicht schon früher ausprobiert hat.

Die Entscheidung, keine Pumpe zu verwenden, ist aber auch nicht verwerflich. Luisa Vieten kommt gut mit der Pumpentechnik klar, andere spritzen lieber von Hand. Diabetesberaterin Kirstin Heimes sagt dazu: „Pumpentherapie nur bei ausgewählten Patienten. Man muss immer noch fragen: Schaffen die das technisch? Es ist nicht einfacher mit einer Pumpentherapie als mit einer ICT, weil man trotzdem die Berechnung der Kohlenhydrate richtig machen muss. Man muss die Technik richtig bedienen.“

Vollautomatisch sind die Pumpen von heute leider noch nicht. Die Berechnung der Kohlenhydrate oder BE-Berechnung ist immer noch Aufgabe der Diabetiker selbst und wie Heimes anmerkt: „Ich kam von der Kinderklinik hierhin und ich war entsetzt, dass viele Typ-I-Diabetiker die BE-Berechnung nicht beherrschen.“ Besonders bei älteren Menschen eine Problematik. „Es ist sehr individuell. Ihr seid alle Diabetiker Typ I. Der Mensch dahinter ist individuell. Die Therapie ist individuell. Wie viel jeder braucht, ist individuell. Was jeder kognitiv schafft, ist individuell.“ Also, lieber Finger weg von der Pumpe, bevor man das Ganze noch schlimmer macht. Aber um auf den Punkt zu kommen: „Ausgewählte Patienten: Pumpentherapie auf jeden Fall!“

Das Copyright der Bilder liegt bei der Autorin.