„Niemand geht an mein Schnitzel“ – Alice Weidels Kategorisierungen zur Erzeugung von Reaktanz

In ihrer Rede beim Gillamoos 2023 nutzt Alice Weidel, die Spitzenkandidatin der Alternative für Deutschland (AfD), ihre rhetorischen Fähigkeiten, um sich und ihre Partei als die moralische und handlungsfähige Alternative zur damaligen Bundesregierung darzustellen. Ihre Rede ist ein Beispiel für politische Kommunikation, in der sie gezielt psychologische Reaktanz erzeugt und die AfD als einzige Alternative positioniert. Dabei kommen Kategorisierungspraktiken ins Spiel, die nicht nur die politische Debatte strukturieren, sondern auch die Wahrnehmung der Zuhörer beeinflussen. Daraus leitet sich folgende Fragestellung ab: Wie nutzt Alice Weidel in ihrer Rede beim Gillamoos 2023 Kategorisierungspraktiken, um psychologische Reaktanz zu erzeugen und die AfD als handlungsfähige Alternative zu etablierten Parteien zu inszenieren?

von Antonia Schmitz

22. April 2025

Multimodale Kommunikation, Soziale Interaktion & Technologie

© Olaf Kosinsky, Wikimedia Commons

Was ist psychologische Reaktanz?

Die Theorie der psychologischen Reaktanz wurde 1989 erstmals von Brehm beschrieben. Psychologische Reaktanz ist ein motivational state, den eine Person erleben kann, wenn sie sich in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlt (vgl. Heatherly / Baker / Canfield, 2023: 3). Es wird davon ausgegangen, dass eine Person über eine Reihe von Verhaltensweisen zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügt, von denen sie glaubt, dass sie frei ist, diese auszuüben (vgl. Bensley / Rui, 1991: 1112). Es handelt sich um Verhaltensweisen, die bereits in der Vergangenheit ausgeführt worden sind, die jederzeit ausgeführt werden können und in der Zukunft ausgeführt werden könnten (vgl. Rosenberg / Siegel, 2017: 1). Menschen streben also danach, Freiheit und Autonomie zu bewahren (vgl. Ma / Dixon / Hmielowski, 2018: 73).

Wenn eine Person demnach einer Bedrohung oder Beseitigung ihrer Freiheit ausgesetzt ist, kann sie Reaktanz erleben und dadurch motiviert sein, die Freiheit wiederherzustellen. In diesem Rahmen ist Freiheit wie folgt definiert: „freedom [is] a belief that one can do, feel, and hold a particular position without constraints” (Lu / Liang, 2023: 2). Beschränkt ist diese Freiheit durch alles, was vollständig daran hindert, ein Verhalten auszuführen oder eine bestimmte Position einzunehmen. Alles, was die Freiheit behindert, aber nicht beseitigt, ist eine Bedrohung (vgl. Rosenberg / Siegel, 2017: 2).

Freiheit in Gefahr? Wie Reaktanz politische Einstellungen beeinflusst

Eine bestimmte Überzeugung zu politischen Themen zu besitzen und diese mit anderen zu diskutieren, zählt für Individuen als Freiheit. Aber auch diese Freiheit ist nicht immer garantiert (vgl. Lu / Liang, 2023: 2). Zum einen können politische Entscheidungen, wie etwa ein Verbot, als reale Einschränkung der individuellen Freiheit wahrgenommen werden. Aber auch politische Meinungsverschiedenheiten, beispielsweise die Überzeugung einer anderen Partei, können als Bedrohung für die Freiheit empfunden werden (vgl. ebd.: 2).

Ursprünglich werden Uneinigkeiten in der Literatur als Ergebnis von Reaktanz behandelt. Personen neigen dazu ihre Uneinigkeiten auszudrücken, wenn Reaktanz geweckt wurde. Sie gegenargumentieren mit dem Kommunikator für die Wiederherstellung der Freiheit (vgl. ebd.: 2). In politischen Situationen neigen Personen auch dazu, ihre bestehende Position durch voreingenommene Bewertung neuer Informationen zu verteidigen. Sie akzeptieren politische Informationen, die ihre bestehenden Überzeugungen stützen, auch wenn diese nur schwach begründet sind. Gleichzeitig lehnen sie fundierte Beweise ab, wenn diese ihren Überzeugungen widersprechen (vgl. Weeks / Garrett, 2014: 403).

Politische Kategorisierungen: Die Trennung zwischen „guten“ und „schlechten“ Politikern

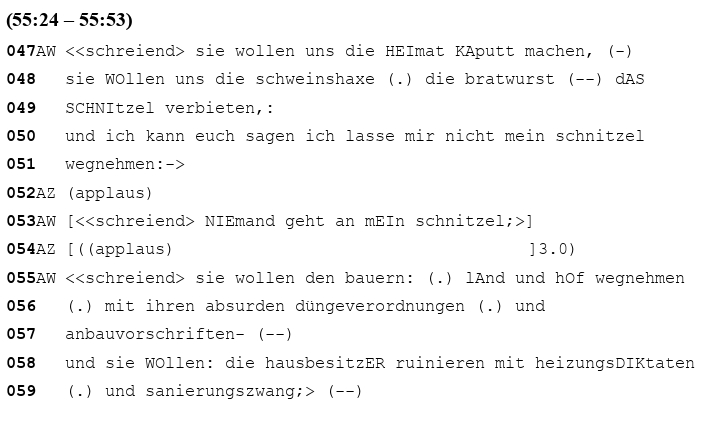

Alice Weidel nutzt Kategorisierungen, um klare Gegensätze zwischen „guten“ und „schlechten“ Politikern sowie zwischen den „Bürgern“ herzustellen. Dabei positioniert sie die AfD innerhalb der Category „Politiker“ durch upgrading als moralisch und kompetent, während sie ihre politischen Gegner der etablierten Parteien wie die SPD, CDU, FDP und die Grünen als „schlechte Politiker“ durch downgrading als unehrlich, unfähig und volksfern abwertet. Weidel arbeitet zusätzlich mit Category Bound Activities, indem sie politischen Gegnern negative Handlungen wie „Heimat kaputt machen“ (Z. 047) zuschreibt. Somit festigt sie weiter das Bild der „schlechten“ Politiker.

Die Erzeugung von Reaktanz

Weidels Strategie zur Erzeugung von Reaktanz beruht auf der gezielten Darstellung politischer Maßnahmen als Bedrohung für die Freiheit der Bürger. Durch Verknüpfung konkreter Themen wie Energie-, Migrations- oder Rentenpolitik und deren Assoziation mit existenziellen Ängsten der Bevölkerung vermittelt sie den Eindruck, dass die aktuelle Regierung gegen die Interessen der Bürger handelt. Gleichzeitig stilisiert sie die AfD als Verteidiger der Freiheit und stärkt das Wir-Gefühl, indem sie sich selbst und ihre Partei mit den Bürgern gleichsetzt.

Ein sehr prägnantes und deshalb auch bekanntes Beispiel ist der Satz „Niemand geht an mein Schnitzel“:

© Antonia Schmitz

Einsatz rhetorischer Mittel zur Verstärkung

Neben inhaltlichen Strategien wie Kategorisierungen und dem Aufbau von Reaktanz setzt Weidel auch gezielt rhetorische Mittel ein, um ihre Wirkung zu verstärken. Wiederholungen, negative Wertungen und der Einsatz von Metaphern stärken die Dringlichkeit des politischen Wandels. (Wiederholungen: Die Formulierung „sie wollen“ wird mehrfach eingesetzt, um eine andauernde und umfassende Bedrohung zu suggerieren. Negative Wertungen: „Heimat kaputt machen“ (Z. 047), „das Schnitzel verbieten“ (Z. 048 – 049), „Schnitzel wegnehmen“ (Z. 050 – 051), „Land und Hof wegnehmen“ (Z. 055). Metaphern: „Heizungsdiktaten“ (Z. 058), „Sanierungszwang“ (Z. 059)).

Literaturverzeichnis

Bensley, Lillian Southwick / Rui, Wu (1991): The Roleof Psychological Reactance in DrinkingFollowingAlcoholPrevention Messages. In: Journal of Applied SocialPsychology, Bd. 21, Nr. 13, [online] doi: 10.1111/j.1559-1816.1991.tb00461.x, S. 1111 – 1124.

Heatherly, Matthew / Baker, D. A. / Canfield, Casey (2023): Don’ttouchthatdial: Psychological reactance, transparency, and useracceptanceof smart thermostatsettingchanges. In: PloSone, Bd. 18, Nr. 7, [online] doi: 10.1371/journal.pone.0289017, S. 1 – 21.

Lu, Shuning / Liang, Hai (2023): ReactancetoUncivilDisagreement? The Integral EffectsofDisagreement, Incivility, and SocialEndorsement. In: Journal of Media Psychology, Bd. 36, Nr. 1, [online] doi: 10.1027/1864-1105/a000378, S. 1 – 12.

Ma, Yanni / Dixon, Graham / Hmielowski, Jay D. (2018): Psychological ReactanceFrom Reading Basic Facts on Climate Change: The Roleof Prior Views and Political Identification. In: Environmental Communication, Bd. 13, Nr. 1, [online] doi: 10.1080/17524032.2018.1548369, S. 71 – 86.

Rosenberg, Benjamin D. / Siegel, Jason T. (2017): A 50-Year Review of Psychological Reactance Theory: Do Not Read This Article. In: Motivation Science, Bd. 4, Nr. 4, [online] doi: 10.1037/mot0000091, S. 1 – 20.

Weeks, Brian E. / Garrett, R. Kelly (2014): ElectoralConsequencesof Political Rumors: MotivatedReasoning, Candidate Rumors, and Vote Choice duringthe 2008 U.S. PresidentialElection. In: International Journal of Public Opinion Research, Bd. 26, Nr. 4, [online] doi: 10.1093/ijpor/edu005, S. 401 – 422.

Dieser Beitrag ist auch im Blog nachgeforscht. Der Blog für Kommunikation & Interaktion abrufbar.