Kommentar & Glosse. Was ist was? Ein Leitfaden für Einsteiger

Haben Sie sich eigentlich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie sie überhaupt zu Ihrer Meinung kommen? Lesen Sie? Schauen Sie Nachrichten? Oder stehen Sie vielleicht im Austausch mit anderen? Was auch immer Sie dafür tun, fest steht: So frei Sie sich eine Meinung bilden können, so frei darf sie auch geäußert werden: „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt“, heißt es in Artikel 5 Absatz 1 unseres Grundgesetzes. Doch welche journalistischen Texte sind es, die eben jene meinungsbildende Funktion haben? Dieser Leitfaden für Einsteiger soll Sie nicht nur über diese journalistischen Textsorten Kommentar und Glosse aufklären, sondern sie auch selbst dazu befähigen, derartige Texte selbstständig zu verfassen.

von Daria Wunder und Charlotte Staudinger

07. November 2024

Journalistische und auftragsorientierte Texte

© pixabay

1. Einleitung

Im Folgenden werden die meinungsbildenden journalistischen Sonderformen Kommentar und Glosse behandelt. Zunächst wird eine wesentliche Unterscheidung zwischen einer Tatsachen- und Meinungsäußerung (2) aufgestellt und es werden einige Beispiele für die jeweiligen Äußerungsformen aufgeführt. Anschließend wird auf die Sonderform des Kommentars (3) eingegangen, insbesondere auf die charakteristischen Merkmale, die Stilmittel und den Aufbau (3.1). Hinzu kommt eine Checkliste (3.2), welche der Überprüfung eines selbstverfassten Kommentars dient und nochmal die zentralen Aspekte eines Kommentars sichert. Darauf folgt die Darstellung eines paradigmatischen Kommentars (3.3), welche ein besseres Verständnis sowie Nachvollziehbarkeit ermöglichen soll. Dieselbe Vorgehensweise wird nun auf die Sonderform der Glosse (4.1–4.3) angewendet, wobei zusätzlich ein Vergleich zur journalistischen Form des Kommentars gezogen (4.1) und auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede eingegangen wird. Hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass es sich bei dem Beispiel der Glosse (4.3) um ein selbst verfasstes Beispiel handelt. Abschließend werden die wichtigsten Gesichtspunkte noch einmal zusammengefasst (5).

2. Tatsachen- und Meinungsäußerungen

Tatsachen- und Meinungsäußerungen sind verschiedene Äußerungsformen, welche unterschiedliche Ansprüche erheben können sowie auf rechtlicher Ebene verschiedene Umgangsweisen finden. Aufgrund dessen ist es wichtig, die beiden Äußerungstypen zu differenzieren, um ihre Gültigkeit und Funktion in journalistischen Texten feststellen zu können.

Tatsachenäußerungen – auch Fakten genannt – beziehen sich auf Vorgänge und/oder Zustände in der Vergangenheit und Gegenwart, das heißt auf objektive Zustände in der Welt. Die die Zukunft betreffenden Tatsachenäußerungen können nicht getätigt werden, da das zentrale Charakteristikum einer Tatsache ist, dass sie beweisbar beziehungsweise verifizierbar ist. Diese empirische Überprüfbarkeit ist jedoch für künftige Weltzustände nicht gewährleistet. Damit eine reine Tatsachenbehauptung zu einem Faktum wird, muss sie bestätigt, das heißt ihr Wahrheitsgehalt gewährleistet werden (vgl. Huber 2010).

An dieser Stelle finden die juristische Bedeutung und Herkunft ihren Ausdruck. So mussten und müssen nach wie vor Tatsachenbehauptungen vor Gericht durch Urkunden, Zeugen, Studien, Versuche et cetera bewiesen werden (vgl. Meinung oder Tatsache?). Dementsprechend werden unwahre Tatsachenäußerungen, die beispielsweise das Persönlichkeitsrecht verletzen, rechtlich geahndet (vgl. Huber 2010). Beispiele für Tatsachenäußerungen sind allgemein anerkannte Fakten wie Äußerungen von Allgemeinwissen sowie mathematische und physikalische Wahrheiten (vgl. Meinung oder Tatsache?).

Meinungsäußerungen – das heißt die Darstellung einer Einstellung, Überzeugung, eines Standpunkts, einer Haltung oder auch einer Ansicht – ist immer eine subjektive Äußerung oder ein persönliches Werturteil einer Einzelperson oder einer Gruppe (vgl. ebd.). Aufgrund dessen ist sie nicht verifizierbar oder beweisbar und hat dementsprechend auch nicht den gleichen Wahrheitsanspruch und die gleiche Funktion innerhalb eines journalistischen Textes. Die Meinungsfreiheit ist im Artikel 5 des Grundgesetzes festgehalten, wobei an dieser Stelle zu beachten ist, dass dieses Recht auf freie Meinungsäußerung seine Grenzen hat, sobald diese öffentlich gemacht und publiziert wird (vgl. Huber 2010).

Grundsätzlich lassen sich die beiden Äußerungsformen in der Theorie leicht voneinander differenzieren, in der Praxis innerhalb der Auseinandersetzung mit einem journalistischen Text ist diese Differenzierung allerdings zumeist nicht so leicht anzuwenden. Daher gilt: Ist die Aussage beweisbar oder durch Studien, Zeugen et cetera gestützt, so handelt es sich hier um ein Indiz für eine Tatsache. Kann man hingegen das Gegenteil der Aussage behaupten oder aber auch einen anderen Standpunkt einnehmen, so ist dies ein Indiz für eine Meinungsäußerung (vgl. Meinung oder Tatsache?).

Zum besseren Verständnis werden im Folgenden nun einmal die beiden Äußerungstypen gegenübergestellt. Die Aussage „Angela Merkel ist die aktuelle Bundeskanzlerin von Deutschland“ ist eindeutig eine Tatsache, welche bewiesen werden kann sowie allgemein anerkannt ist. Hingegen ist die Aussage „Angela Merkel ist die treibende Kraft der CDU“ eine reine Meinungsäußerung, die nicht empirisch überprüfbar ist und von der aus anderer Perspektive Gegenteiliges behauptet werden kann. Selbiges gilt für die situative Tatsache „draußen regnet es“ im Gegensatz zu der subjektiven Überzeugung „heute ist ein schlechter Tag, weil es draußen regnet“.

Auf die Relevanz dieser Differenzierung sowie die besondere Bedeutung von Meinungsäußerungen in den journalistischen Sonderformen Kommentar und Glosse wird nun im weiteren Verlauf eingegangen.

3. Sonderform „Kommentar“

3.1 Charakteristische Merkmale, Stilmittel und Aufbau

Bei der journalistischen Sonderform des Kommentars handelt es sich um eine meinungsbildende sowie -betonte Textsorte (vgl. Nowag/Schalkowski 1998: 16), das heißt um eine Darstellungsform, die „[…] willentlich und zielorientiert mit den Mitteln rationaler Überzeugungstechniken in den Erkenntnisstand und Erkenntnisprozeß des Lesers eingreift“ (ebd.). Der Autor möchte entsprechend eine eigene Meinungsäußerung beziehungsweise Stellungnahme vom Leser provozieren, ihm oder ihr eventuell einen anderen Blickwinkel eröffnen und im besten Fall eine Identifikation der Meinung des Lesers mit der eigenen erreichen (vgl. Kommentar). Vielmehr noch im Vordergrund steht allerdings der meinungsbegründende Aspekt. Die Werturteile des Autors werden durch Argumente gestützt, deren Tatsachengehalt oder kategorischer Charakter deutlich gemacht werden muss und deren Bedeutung beziehungsweise thematische Relevanz aufgezeigt werden muss (vgl. Nowag/Schalkowsi 1998: 16, 52).

Der Kommentar wird dem Leser als Meinungsbeitrag kenntlich gemacht, indem er eine besondere Typographie aufweist sowie meist an derselben Stelle in unmittelbarer Nähe zum Begleitartikel – einer Nachricht – angeordnet ist. Die Inhalte der Nachricht werden daran anschließend vom Autor reflektiert (vgl. ebd.: 15, 48).

Der Autor nimmt persönlich Stellung zu aktuellen Ereignissen (vgl. Kommentar), äußert seine subjektive Meinung zu Plänen, Geschehnissen und Sachverhalten, erläutert die Motive des Handelnden sowie die Ursachen und Funktionen eines Phänomens, hinterfragt Behauptungen und Forderungen und zeigt Alternativen auf (vgl. Nowag/Schalkowski 1998: 28, 49). Die Funktion des Kommentars ist somit zusammengefasst: „[…] die öffentliche Meinung in allen ihren Aspekten auf den Prüfstand rationaler Abwägung zu stellen“ (ebd.: 32). Somit wird er zum „Vorbild für den gesellschaftlichen Diskurs“ (ebd.: 46).

Die Kunst für den Autor eines Kommentars besteht darin, einen Mittelweg zu finden zwischen dem Einsatz rationaler Überzeugungstechniken innerhalb aktiver Überzeugungsarbeit und dem Eröffnen eines gewissen Freiraums sowie der Darstellung des Nachrichteninhalts, um eine eigene Meinungsbildung beim Leser zu ermöglichen (vgl. ebd.: 48). Ein Mittelweg zwischen dem Dasein als „Faktor der Meinungsbildung“ (ebd.: 45)., das heißt meinungsbildend zu wirken durch eigene subjektive Stellungnahme, und dem Dasein als „Medium der Meinungsbildung“ (ebd.: 46), das heißt die Gewährleistung wahrheitsgemäßer Berichterstattung, um eine korrekte Meinungsbildung zu ermöglichen (vgl. ebd.).

Um diese Möglichkeit zur eigenen Meinungsbildung überhaupt erst eröffnen zu können, muss der Autor die bestmögliche Nachvollziehbarkeit seiner Gedankengänge ermöglichen. Dies wird durch eine stringente Argumentation sowie primär durch den Einsatz von Parataxen gewährleistet. Den kurzen Sätzen ist einfach zu Folge zu leisten und den ihnen enthaltenen Aussagen wird durch die Punktierung Kraft verliehen. Grundsätzlich wird ein aggressiver und judizierender – das heißt überzeugender – Sprachstil an den Tag gelegt. Zu den Stilmitteln gehören unter anderem Ironie und Sarkasmus, wobei deren Einsatz keine Notwendigkeit ist, sondern nur ein mögliches Argumentationsmittel darstellt (vgl. Kommentar).

Den Beginn eines Kommentars bildet eine meist kurze und prägnante Überschrift, welche den Leser zum Weiterlesen animieren soll. Darauf folgt die zentrale These des Autors, welche meist eine Pro- oder Kontraposition zum jeweiligen Sachverhalt darstellt. Ziel ist es, das an dieser Stelle bestenfalls schon geweckte Interesse weiter auszubauen und einen Kontakt zum Leser herzustellen. Auffällig ist hierbei, dass dieser Vorgang umso effektiver ist, je größer der Widerstand seitens des Lesers zur jeweiligen Position des Autors ist. Anschließend folgt in wenigen Zeilen die Zusammenfassung der Nachricht beziehungsweise des Inhalts, um den Leser ins Thema einzuführen. Im darauffolgenden Kern des Kommentars legt der Autor seine Argumentation zu Grunde. Es besteht hier ebenfalls die Möglichkeit, in die eigene Argumentation die Widerlegung gegnerischer Argumente zur Stärkung der eigenen Position einfließen zu lassen. Abschließend werden final noch einmal die anfänglichen Thesen aufgegriffen sowie Folgerungen, Forderungen oder Mahnungen dargelegt. Wichtig ist, dass der Autor immer seinen eigenen Namen über oder unter den Kommentar setzt (vgl. ebd.).

Wie bei fast jeder journalistischen Textform gibt es auch hier verschiedene Möglichkeiten, die einzelnen Bausteine eines Kommentars zu gestalten. Insbesondere der Ein- und Ausstieg findet andere Gestaltungsweisen je nach Intention des Autors. So kann beim Einstieg beispielsweise zwischen einem Themeneinstieg, einem Theseneinstieg oder auch einem Sentenzeneinstieg gewählt werden (vgl. Nowag/Shalkowski 1998: 157ff.). Beispiele für verschiedene Kommentarausstiege sind der Resümee-Ausstieg, der appellative Ausstieg oder der Sentenzenausstieg (vgl. ebd.: 160 ff.). Des Weiteren gibt es verschiedene Varianten eines Kommentars wie beispielsweise den Standpunktkommentar, den diskursiven Kommentar oder auch den dialektischen Kommentar (vgl. ebd.: 163).

Eine Spezialform des Kommentars, welcher insbesondere in diesem Kapitel des Leitfadens besondere Relevanz zukommt, ist die Glosse. Auf ihre Charakteristika und Eigenarten, ihre Stilmittel, ihren Aufbau sowie ihre Abgrenzung zum Kommentar wird im 4. Kapitel vertiefend eingegangen. Folgend werden die wichtigsten der hier aufgeführten Aspekte festgehalten, welche als Leitlinie für das Verfassen eines Kommentars dienen und in einem Beispiel veranschaulicht werden sollen.

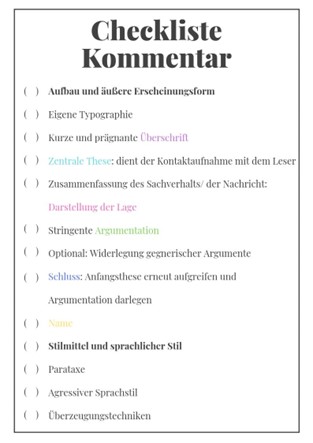

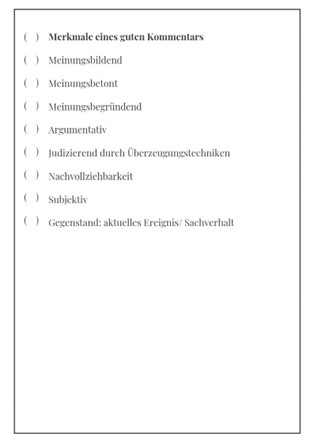

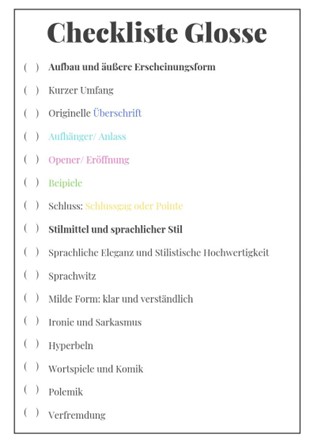

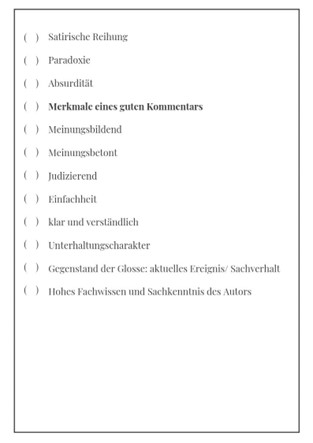

3.2 Checkliste Kommentar

3.3 Beispiel für einen Kommentar

Kollektives Versagen

Von Stephan Steinlein (2010)

Sprechen wir über Zehnjährige, dann sprechen wir über Kinder. Kinder irgendwo zwischen Kommunion und Konfirmation, zwischen Grund- und weiterführender Schule. Vielleicht sprechen wir auch von den ersten Anzeichen der Pubertät. Wir sprechen aber nicht vom Beginn eines schwer kriminellen, todbringenden Lebenswegs. Elias A., dem vorgeworfen wird, im Bahnhof Jungfernstieg einen Mann erstochen zu haben, war zehn, als seine kriminelle „Karriere“ begann. Ein Kind eben. Gerade deshalb macht der Fall so traurig und wütend.

Der ersten Straftat des damals noch Strafunmündigen folgten etliche. Die Vorwürfe: Körperverletzung, Diebstahl, Erpressung. Genug, um in die Kartei der gefährlichsten Hamburger Jugendlichen aufgenommen zu werden. Zu wenig, um Elias vorübergehend „aus dem Verkehr“ zu ziehen, um Menschen vor ihm, aber auch ihn vor sich selbst zu schützen. Es gab nicht eine Verurteilung, weshalb sich Fragen des Versagens aufdringen. Warum erkennen Polizei und Staatsanwaltschaft einen Jugendlichen, der immer weiterraubt und – prügelt, so spät als Intensivtäter? Was bringen normverdeutlichende Gespräche mit einem Jungen, der nicht von seinem kriminellen Tun lässt? Warum greifen Richter nicht durch? Niemand kann sagen, ob der Tod vom Jungfernstieg dann hätte verhindert werden können. Aber vielleicht hätten intensiveres Hinschauen und konsequenteres Handeln dazu führen können, einem Jugendlichen Werte zu vermitteln, wie wir sie erwarten dürfen.

Politischer Aktionismus hilft nicht weiter. Härtere, kaum kontrollierbare Gesetze wie ein hamburgweites Waffenverbot bringen nichts, wenn bestehende Instrumente schon nicht ausreichend genutzt werden. Das beste Beispiel dafür ist die Freilassung der Verdächtigen im „20-Cent-Fall“. Nur wenige Tage vor der Verhandlung wegen Todschlags schickt ein Richter die beiden Männer ohne Auflagen wieder nach Hause. Das klingt für Kriminelle nach einem Freibrief.

4. Sonderform „Glosse“

4.1 Charakteristische Merkmale, Stilmittel und Aufbau

Die journalistische Sonderform der Glosse bildet eine Spezialform des bereits vorgestellten Kommentars, das heißt die Glosse zählt ebenso zu den meinungsorientierten, kritischen und wertenden Textsorten mit einem nachrichtlichen Kern (vgl. Nowag/Schalkowski 1998, 184, 186, 223). Die Glosse bildet insofern eine Spezialform des Begriffs des Kommentars, als sie ein „Kurzkommentar spöttisch-ironischen, satirischen, sarkastisch-bitteren, grotesken Inhalts“ (ebd.: 184) ist. Kennzeichnend ist vor allem ihr kurzer Umfang: „Die Glosse ist die kürzeste und daher die schwerste journalistische Stilform“ (Glosse).

Das Ziel einer Glosse – im Gegensatz zu dem eines Kommentars – ist es, die eigene Meinung durch Angriff, Spott, Ironie, Schadenfreude oder auch Belustigung zum Ausdruck zu bringen, wohingegen der Kommentar auf seriöse, ernsthafte, rationale und argumentative Weise Kritik äußert (vgl. Nowag/Schalkowski 1998: 184). Gegenstand des Spotts sind die „klassischen Gegner“ (ebd. 205) – wie Starke, Unterdrücker, Privilegierte –, vor denen die „klassischen Schützlinge“ (ebd.) – Schwache, Unterdrückte, Benachteiligte – beschützt werden müssen (vgl. ebd.). Neben der eigenen Meinungsäußerung steht auch hier im Fokus, dass der Leser eine eigene Meinung ausbildet beziehungsweise dass der Autor eine Meinungsänderung beim Leser bewirkt und ihn/ sie zum Nachdenken anregt (vgl. ebd.; vgl. Glosse). Ergänzend zum Kommentar kommt bei der Glosse dem Unterhaltungscharakter ein hoher Stellenwert zu (vgl. Glosse). Beim Leser werden verschiedene Wirkungen erwartet und provoziert wie beispielsweise „ein mildes Schmunzeln, schallendes Gelächter, eine helle, scharfe Distanzierung oder eine blitzartige Erkenntnis“ (Nowag/Schalkowski 1998: 182).

Eine solche Wirkung sowie die dafür verwendeten Stilmittel können allerdings auch Konsequenz und Gegenstand eines Kommentars sein. Grundlegend unterscheiden sich Kommentar und Glosse aber darin, dass ein Kommentar ein argumentativer Text und eine explizit kritische Stellungnahme ist, wohingegen die Glosse implizit Kritik äußert durch Konstruktion, aufzeigen und darstellen und die Verwendung sprachlicher Bilder (vgl. ebd.: 283).

Wie bereits erwähnt, bedient sich die Glosse anderer Mittel, um Werturteile zu äußern. Grundsätzlich wird dem Verfasser eine gute Sprachfertigkeit und sprachliche Eleganz nachgesagt. Um einen entsprechend stilistisch hochwertigen journalistischen Text – geprägt von Sprachwitz – verfassen zu können, muss der Autor eine große Sachkenntnis sowie ein großes Fachwissen aufweisen, um den nachrichtlichen Kern mit dem dazugehörenden sprachlichen Stil und den angemessenen Stilmitteln zu verknüpfen. Grundsätzlich wird aber neben der Bandbreite an rhetorischen Mitteln ein Fokus auf die Einfachheit des Textes sowie einen unbeschwerten Ton gelegt (vgl. Glosse). Dem Leser wird durch den klar verständlichen Sprachstil – genau wie beim Kommentar – erst die eigene Meinungsbildung ermöglicht.

Zu den zentralen Stilmitteln gehört die Verfremdung. Dabei wird der Sachinhalt in ihm nicht angemessener Sprache ausgedrückt. Spielarten davon sind die Parodie und Travestie. Hinzu kommen verschiedene Varianten von Wortspielen, wobei sowohl mit dem Klang als auch mit der Bedeutung des einzelnen Wortes oder aber auch mit Sprichwörtern, Schlagwörtern undMetaphern gespielt werden kann. Beim Spiel mit der Bedeutung wird mit den verschiedenen Bedeutungen desselben Wortes hantiert und beim Spiel mit dem Klang werden entweder Wörter so abgewandelt, dass sie eine neue Bedeutung erlangen oder aber zwei Wörter zu einem neuen zusammengesetzt. Des Weiteren findet die Paradoxie – die Nebeneinanderstellung sich ausschließender Behauptungen – sowie die Absurdität – der ernsthafte Vortrag von Unsinn – Einsatz. Das wohl wichtigste/Ein sehr zentrales Stilmittel ist die Ironie. Dabei wird eine Umkehrung der Bedeutung vollzogen, bei der immer das Gegenteil von dem Gesagten/ Geschriebenen gemeint ist (vgl. Nowag/Schalkowski 1998: 326). Sarkasmus – auch Satire oder verschärft Polemik genannt – ist für die Glosse ebenfalls ein sprachliches Mittel von großer Bedeutung, bei dem Kritik durch beißenden bitteren Spott oder Hohn, geäußert wird. Ziel ist es in den meisten Fällen, neben scharfer Kritik auch Komik durch beispielsweise den Einsatz von Hyperbeln zu provozieren (vgl. Glosse). Grundsätzlich gibt es zahlreichende Stilmittel, die in der Glosse Einsatz finden können, aber nicht müssen, denen aber aufgrund der Intention und Funktionsweise einer Glosse größere Bedeutung zukommt als beim Kommentar.

Die Glosse beginnt mit einer originellen Überschrift, die zumeist schon ein Wortspiel oder Ähnliches enthält. Darauf folgt ein Aufhänger („Opener“), das heißt der Anlass für die Glosse, welcher in den meisten Fällen den nachrichtlichen Kern enthält. Anschließend wird im Kern der Glosse unter Verwendung zahlreicher sprachlicher Mittel und anhand vieler Beispiele, Kritik geäußert und kritisch Stellung genommen. Abgeschlossen wird das Ganze mit einem Schlussgag oder einer Pointe (vgl. Köster 2017), das heißt einer abrupten Wendung entgegen der Erwartungen des Lesers (vgl. Nowag/Schalkowski 1998: 320). Von zentraler Bedeutung ist an dieser Stelle bei der Dramaturgie das Prinzip der „Fallhöhe“ (ebd.: 286). Das Prinzip greift nur, wenn zuerst die Erwartungen des Lesers aufgebaut werden und schließlich in der Pointe zusammenbrechen (vgl. ebd.).

Auch hier handelt es sich nur um einen paradigmatischen Aufbau einer Glosse, der zahlreiche Abweichungen und Varianten im Allgemeinen sowie in den einzelnen Bausteinen und Prinzipien im Besonderen zulässt. Im Folgenden werden nun die wichtigsten Gesichtspunkte für das Schreiben einer Glosse noch einmal festgehalten und ein selbst verfasstes Beispiel aufgeführt.

4.2 Checkliste Glosse

4.3 Beispiel für eine Glosse

Trumpocalypse – wenn Trumpbots die Universitäten invadieren

Ganz nach dem Motto ‘America First‘ befinden sich die amerikanischen Universitäten im internationalen Vergleich an der Spitze. Warum sie ausgerechnet jetzt beschlossen haben, das Paradigma ihres Präsidenten zu konterkarieren, indem sie Lehrveranstaltungen an Universitäten von Robotern übernehmen lassen, scheint unklar. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass der Präsident es selbst gerne sieht, wenn seinesgleichen an Universitäten dozieren. – kühl, emotionslos und ohne jegliches Gespür für Moralität.

Eine mögliche fehlerhafte Programmierung und Mängel in der Datenverarbeitung wie sie bei den Trumpbots zu finden sind, würden zumindest sein intolerantes und empathieloses Verhalten gegenüber Flüchtlingen erklären. Offenbar weist auch seine Sprachverarbeitung einige Makel auf, wie uns der Präsident in seinen zahlreichen Twitterposts immer wieder unter Beweis stellt. Auch seine Föhnwelle lässt sich nur durch gravierende Fabrikationsfehler in der Bildverarbeitung beim Blick in den Spiegel erklären. Seine Ekstase für den Bau einer eigenen Firewall gegen Mexiko kann sich ebenfalls nur auf eine Beschädigung des neuronalen Netzes zurückführen lassen.

Die Trumpbots bieten ihrem Vorbild außerdem die Möglichkeit, seinen inneren Waffennarr auszuleben und jedweden aktuellen Diskurs bezüglich der Frage nach Waffenausstattung von Lehrpersonal zurückzusetzen – so kann man die Trumpbots doch gleich mit einer eingebauten Glock 17 in die Universitäten integrieren. Hinzu kommt, dass die fleißigen amerikanischen Studenten das Verhalten ihrer mechanischen Dozenten adaptieren. Das menschliche Original hätte somit in wenigen Jahren schon seine eigene Armee von technischen und lebendigen Trumpbots.

5. Zusammenfassung

In diesem Kapitel des Leitfadens wurde zunächst die Unterscheidung zwischen Tatsachen- und Meinungsäußerung aufgemacht und insbesondere die Relevanz von Meinungsäußerungen für die journalistischen Sonderformen Kommentar und Glosse aufgezeigt.

Beide Textformen zählen zu den meinungsorientierten und wertenden Darstellungsformen, wobei der Kommentar argumentativ vorgeht, um explizit Kritik zu äußern, und die Glosse – eine Spezialform des Kommentars – auf den Einsatz zahlreicher sprachlicher Mittel sowie den Unterhaltungscharakter setzt, um implizit kritisch und wertend Stellung zu nehmen. Es wurden die charakteristischen Merkmale, die zentralen Stilmittel, der paradigmatische Aufbau sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufgeführt.

Für das Verfassen eines eigenen Kommentars beziehungsweise einer eigenen Glosse wurde anschließend eine Checkliste mit den jeweils relevantesten Gesichtspunkten erstellt, welche als Leitlinie beim Schreiben dienen soll. Die daran anschließenden Beispiele dienten dem bessern Verständnis sowie der praktischen Anwendung der in der Theorie festgestellten Charakteristika

Literaturverzeichnis

o.A.: Glosse, unter: https://wortwuchs.net/glosse/ [Stand: 05.06.2019].

Huber, Daniel (28.05.2010): Tatsachen und Meinungen – Sind die Äußerungen rechtens?, unter: https://www.it-recht-kanzlei.de/tatsachen-meinungen-werbung.html [Stand: 05.06.2019].

o.A.: Kommentar, unter: https://wortwuchs.net/kommentar/ [Stand: 05.06.2019].

Köster, Juliane (2017): Journalistische Textsorten – Die Glosse, unter: https://www.br.de/alphalernen/faecher/deutsch/6-glosse-journalischtische-formen-100.html [Stand:12.06.2019].

o.A.: Meinung oder Tatsache? > Übungen und Beispiele für den Einstellungstest, unter: https://www.plakos.de/meinung-tatsache/ [Stand: 05.06.2019].

Nowag, Werner/Schalkowski, Edmund (1998): Kommentar und Glosse, Konstanz: UVK-Medien.

Steinlein, Stephan (19.05.2010): Kollektives Versagen, in: Hamburger Abendblatt, unter: https://blog.zeit.de/schueler/files/2010/09/2.1-Klassische_Medien.pdf [Stand:15.08.2019].